伊藤は、このように述べて、「チーム・メンバー間の意見の統一」の必要性を述べています。

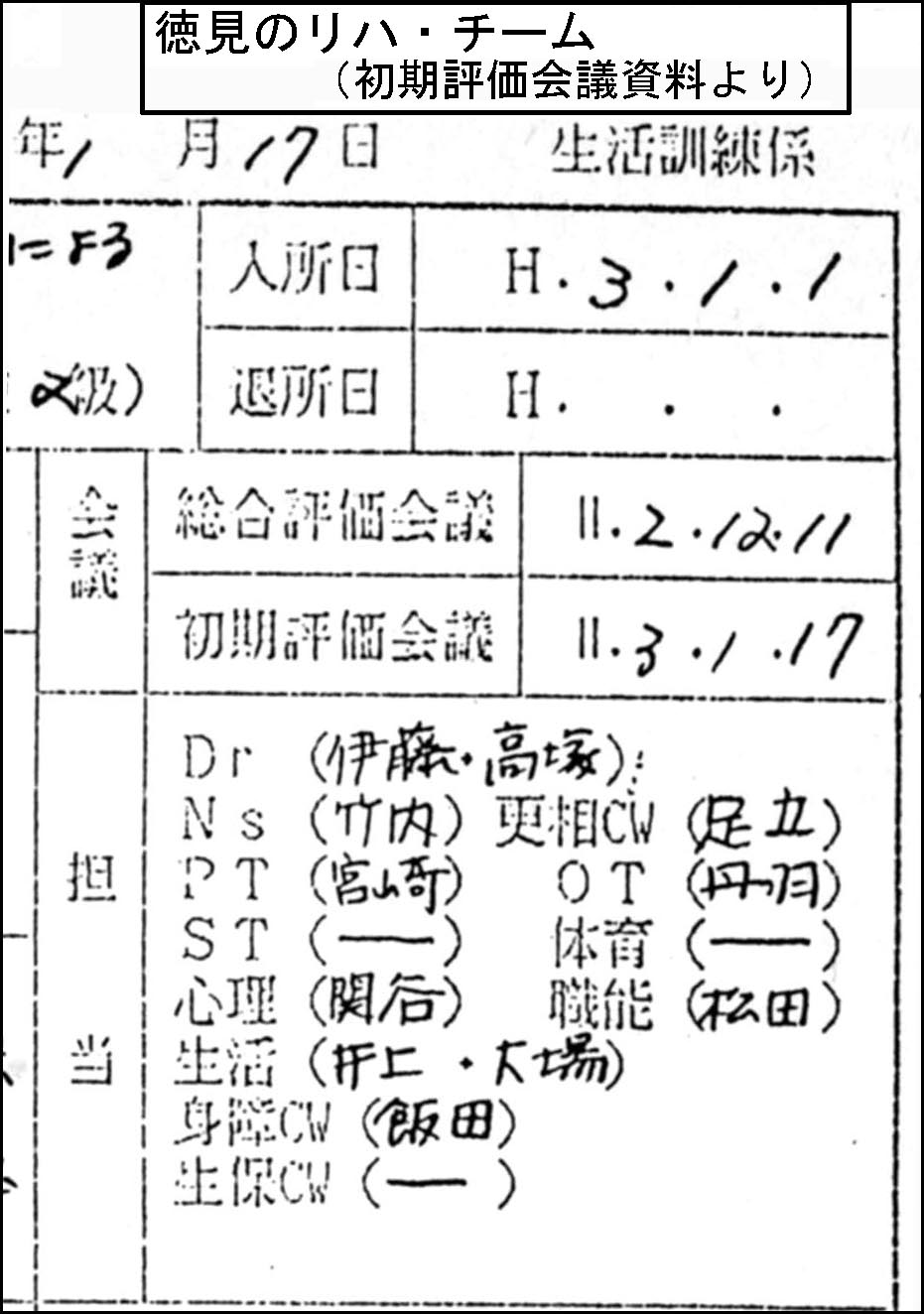

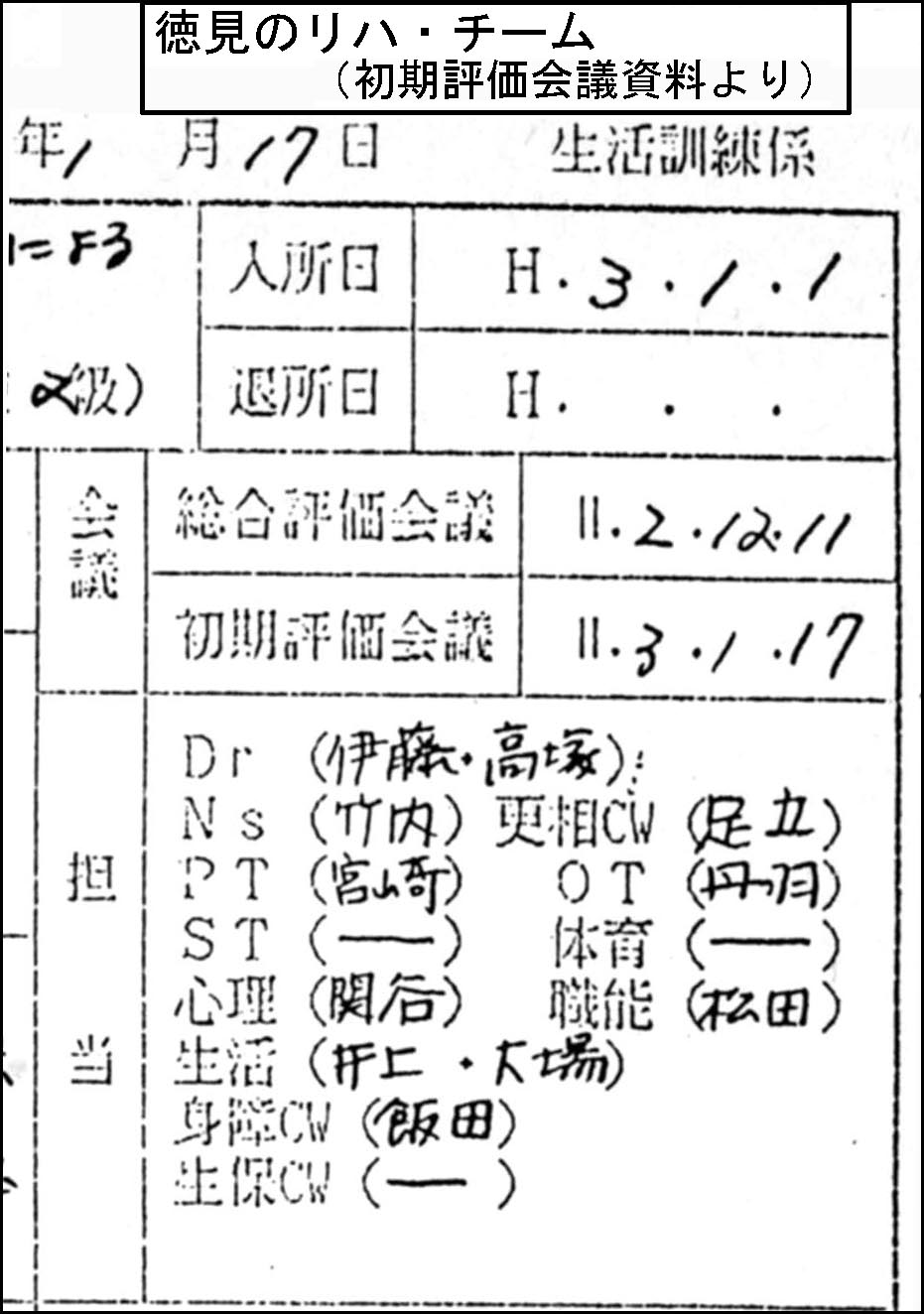

伊藤は、このように述べて、「チーム・メンバー間の意見の統一」の必要性を述べています。徳見の場合も、医師・看護士・PT(理学療法士)・OT(作業療法士)・心理(臨床心理士)・職能(職能相談員)・生活訓練係(生活指導員2名)などがリハ・チームを構成しており、さらに必要に応じて、更生相談所や福祉事務所のケースワーカーが関わっていました(右図)。

「障害」を理由に解雇されて(15)

横浜市の学校巡回歯科衛生士として、職場復帰するためのリハビリを求めて、横リハ(横浜市総合リハビリテーションセンター)に入所した徳見は、「専門家」の作成した入所目的が「障害の受容」であり、リハビリの目標が「障害の受容を図り、復職の可能性を見極める」とあることに驚き、それを拒否しました。そのため「専門家」は、徳見の横リハからの排除を検討したのでした。

リハビリ方針の不統一

更生相談所所長・伊藤利之医師は、リハビリテーションのあり方について、次のように書いています(「リハビリテーション医療と社会福祉――チーム・アプローチを中心に」『総合リハビリテーション 第18巻 第3号』(特集・リハビリテーション医療と倫理90・3・10)(以下「伊藤論文」)。

リハビリテーションは、チームによるアプローチを基本としている。リハビリテーションが医師と障害者間だけの医療関係ならば、両者の間を律する行動規範があれば足りるであろう。しかし、チーム・アプローチを基本とするリハビリテーションにおいては、障害者が相手にするのは、医師個人だけではなく、その背後にいるチーム・メンバーのすべてである。したがって、障害者対医師間の行動規範だけではなく、障害者対リハ・チームを構成する関連職種間の行動規範も必要である。

当然のことながら、チーム・メンバー間の意見の統一がなければ混乱を招くのは明らかであり、一定の意思統一がおこなわれていることが、チーム・アプローチの条件である。

伊藤は、このように述べて、「チーム・メンバー間の意見の統一」の必要性を述べています。

伊藤は、このように述べて、「チーム・メンバー間の意見の統一」の必要性を述べています。

徳見の場合も、医師・看護士・PT(理学療法士)・OT(作業療法士)・心理(臨床心理士)・職能(職能相談員)・生活訓練係(生活指導員2名)などがリハ・チームを構成しており、さらに必要に応じて、更生相談所や福祉事務所のケースワーカーが関わっていました(右図)。

入所後10日間は「初期評価期間」であり、この期間中に、今後のリハビリの方針を立てるための評価・判定がおこなわれ、その結果をもとに、「初期評価会議」が開かれたのでした(第13回参照)。

会議では、理学療法士が、「動作能力に評価結果との食い違いあり。心因性の誘因疑われる」として、「改善が見られないので、訓練は終了としたい」と主張し、また、「ヒステリーの原因を把握」し、心理的な受容を医師から期待された臨床心理士は、「心理カウンセリングのフォローは反発強く、デメリット大きいため」として、「心理」の継続を断念しました。

これに対して、医師は、「心理的な要因があるにしても、身障者として、教科書どおりの訓練を行なう」として、「生活指導員をキーパーソンとして、PT・心理カウンセリングを継続する」「対応は受容的に行う」といって、「身体障害者としての基本的なリハビリ」の継続を、チーム・スタッフに要求したのでした。

しかし理学療法士は、訓練継続は受け入れたものの、積極的に行なう姿勢はみせていませんでした。

また、医師側は生活指導員に心理的な面のキーパーソンとなることを期待したのですが、生活指導員は、医師が期待するキーパーソンの役割をとっておらず、半ばソーシャルワーカー的、半ば生活上のルール係的な役割をとっているにすぎず、「信頼を得た治療者としてのキーパーソン」とは、ほど遠い存在でした(石川憲彦証言)。

こうして、伊藤が「チーム・アプローチの条件」としている「チーム・メンバー間の意見の統一」がないまま、徳見のリハビリは行なわれたのでした。

次に、伊藤論文は、次のような「問題点」を指摘しています。

(リハビリテーション医療チームにおける医師の)処方内容は「機能訓練をよろしく」などという、薬剤師や臨床検査技師だったら絶対に受けないようなものもまかり通っており(略)、また、同様に機能訓練などを行った結果報告など、すべてのケースをカンファレンスにかけられない場合のチェック体制をどうするか、どこのリハ・チームでも問題にせざるを得ないことである。このような状況は、生命に直接的に関係しない、言い換えれば医療事故につながることが少ない仕事であるが故の、「いい加減さ」がベースにあることを肝に銘じ、自らを含めて厳しく律していかなければならない問題である。

この文章に引き続き、伊藤は「チームアプローチには倫理上の問題はないのか」として、アメリカの「チームワークにおける倫理問題」と題するレポートを紹介しています。

第一に、明らかに能力の劣るチーム・メンバーに対しても、仲間への誠実さと信頼からこれを保護することは、一方で患者への道義的責任を回避することになることを指摘している。すなわち、無能なものを有能であるかのように見せることは、結果として患者の期待を裏切ることになるということである。

事故の原因をつくった理学療法士・宮崎が「無能なもの」であるかどうかは別として、宮崎の「事故報告書(第8回参照)」は「(事故)発生時、担当理学療法士と他の理学療法士は、同室内にて、他の患者の訓練を行っており、ロールの音により振り向き、事実を目撃しておりました」と書いています。

徳見がロールにぶつかり転倒し、宮崎があわてて駆けつけてきた状況を見ていながら、他の(数名の)理学療法士は、誰一人、心配して様子を見にくる者もいなかったのでした(裁判では、事故が大したことではなかったからだという印象づけをしているのですが……)。

横リハは裁判で、「徳見に対して、最も適切なリハビリをした」という文脈で、次のように書いてしています。

精神的・心理的問題を原因とする疾患の治療やリハビリテーションでは、患者と治療者との間の信頼関係がきわめて重要であり、(略)信頼関係を失った担当のスタッフを代えて、これに対処することが必要となる。

しかしながら、伊藤あるいは秋田(宮崎にウソの報告書を書かせた宮崎の上司)は、そのまま続投させたのでした。

ただデータをとって記録するだけのリハビリは、伊藤医師がいくら「福祉のリハビリと病院のリハビリは違う(後述)」とはいっても、「専門家の指導」としては、あまりにもお粗末であり、同じ横浜市の専門職の端くれにいる徳見としては、「そんな指導で(専門家として)恥ずかしくないのか!」という気持ちで、宮崎を何度もこっぴどく叱りつけてしまったのでした。

おそらくそのような(徳見や)宮崎の状況を知っている他の理学療法士は、誰も徳見のリハビリを引き受けようとせず、一番若い宮崎が「貧乏くじ」を引かされ続けたのでしょう。

そして、このような宮崎に対して、上司の秋田(理学療法係長)にしても、6人いる理学療法士にしても、徳見の指導について、共に考えたり、アドバイスをしたりする様子は全くありませんでした。徳見のような「難しい患者」の指導を、「リハビリの専門家(集団)」として、どのように取り組んだらいいのか、「される側」から何を学ぶべきなのか、そのような姿勢は全くないのでした。

事故当時の、他の理学療法士の「冷たい」対応は、このような職場のあり方の結果なのだと思われます。

宮崎は徳見の事故後、まもなく横リハを退職しています。

次に伊藤は、障害者の自己決定権の尊重について紹介しています。

第二に、個人ではなく複数のメンバーによる判断は正しいだろうとの認識から、患者はチームの判断に依存的になりやすく、リハビリテーションの最終目的である患者の「Autonomy」を高めることと競合する可能性があるとしている。

そして第三に、チームは、複数のメンバーで構成されているため、一個人よりはるかに強い圧迫感を受ける可能性について指摘し、それが故に、患者は、その意志に逆らって、チームの決定を受け入れなければならなくなってしまうのではないかと危惧している。

徳見のケースは、横リハにおいて「その意志に逆らって、チームの決定を受け入れなければならなくなってしまう危惧」が現実のものとなって、伊藤がいう「(リハ・チームにおいて)障害者自身のAutonomyを十分に尊重し得るような行動規範」ができていないことを明らかにしたのでした。

この「伊藤論文」は、「リハビリテーション医」という医師としての立場で書かれたものであり、その観点から、「リハビリテーション医療」の問題点を述べています。

しかし、伊藤は、医師であると共に、市の部長という肩書をもつ行政官僚でもあります。

伊藤は市行政の立場では、次のように語っています(徳見の「本人情報開示請求」に関する「意見陳述」の議事録より)。

はっきり申し上げて、福祉は拒否できないのですね。ですから、その人がどうあれ福祉の方は救わなければならないという立場をとっています。病院は、そこがだめでも別の病院があります。けれども福祉はそうはいかないというのが現状です。行政的なサービスをする上で、医療との関係が少々こわれても、福祉の方はこわれてしまっては困るという立場がございます。

そのことは様々な法律に定められ、横リハは、「それらの法律に則(のっと)って業務を遂行しただけ」と主張するのですが、徳見の場合は、行政的な「サービス」とはいうものの、法律や規則などの「権力」を背景にした「サービスの強制」でしかありませんでした。

さらに、伊藤は、次のように述べています(前掲「意見陳述」の議事録)。

更生相談所が対象としている障害者は、元にもどることがない障害に直面し、それに対して非常に迷っている方々です。そういう方々が障害と正面から闘う取り組みをするためには、適応と心理的受容のプロセスがくり返されるわけで、一定の期間は、パターナリズム(父権主義的)による対処を行う必要があります。

治療において、医師の側が決定の主体をなす体制をパターナリズムと呼ぶ。すなわち、医師はまるで父親が子どもに対するように、一面では高圧的に、他面、子どもの利益のためにするという点では温情的にふるまう。パターナリズムとは、相手の利益のために相手の意志を無視する態度である。

現在は、医療において「患者の自己決定権」に基づき、インフォームド・コンセント(説明と同意)が当然のように行なわれています。その是非はともかく、以前はパターナリズムが主流で、医者に「物申す」ことなどは、とてもできませんでした(30年ほど前、徳見が手術を受けた主治医に抗議したため、ヒステリーのレッテルをはられ、医療を拒否されたことは、すでに述べました)。

伊藤は、「医療のリハビリ」においては、「障害者自身の自己決定権を十分に尊重(すなわちインフォームド・コンセントを重視)すべき」といいながら、「福祉のリハビリ」では、パターナリズムによって、障害者の自己決定権を無視してもいいといっているのです。

横リハの「専門性」とは?

横リハの「専門家」にとっては、入所を希望する障害者は、伊藤のいうように、「元にもどることがない障害に直面し、それに対して非常に迷っている方」であり、当然、障害の受容ができていないことが前提なのでした。

心理学者の小沢牧子先生が語ったように(第12回参照)、「専門家は、専門性という名の、強い主観性で物事を見、専門性という自分の尺度に物事をあてはめる」のです。

したがって、徳見のように「すでに障害を受容し、それを前提としてリハビリを求めて入所を希望する障害者」などは、全く「想定外」だったのでしょう。「入所判定(判定書)」では「障害の受容が不十分」と判定し、「生活訓練係」は入所目的を「障害の受容」に設定し、徳見の身体状況では復職は不可能として、「職務転換の可能性を探る」ことを目的したのは、横リハの「専門家」にとっては、当然のことなのでした。

また、訓練の中心となる理学療法において、信頼関係が失われても、その原因は、徳見の「心理的問題」にあるとしかとらえられませんでした。

さらに、「リハビリテーション計画書」を受け入れないのは、「横リハの専門家の判断を拒否すること」であり、徳見の横リハからの排除を検討したのも、パターナリズムの帰結(徳見のためにやってあげたのに、拒否するとは何事か!という気持ち)だったのでしょう。

伊藤・高塚医師側が、「もう少し、様子をみよう」と、リハビリ継続を指示したものの、訓練意欲を失なった理学療法士を代えることなく、訓練を続けさせたため、「医療事故につながることが少ない仕事であるが故のいい加減さ」のために、漫然と「仕事」を続け、事故がおこったのでした。

事故現場となった「訓練室」において「事故を目撃していた」数名の理学療法士はもとより、徳見担当の「生活指導員」など、そして、誰よりも伊藤自身、事故原因となったロールを片付け忘れた宮崎のウソを知っていたはずです(事故後の4月4日、横リハ内で、伊藤・秋田も参加して会議がもたれ「事故は確かにセンター内に於いてあり、機材の管理上の問題である」ことを認めています)。それにもかかわらず、横リハを批判する徳見を排除しようとしていた「専門家」たちは、そのウソを知りながら、沈黙したままでした。

そして秋田は、宮崎にウソの報告書を書かせ、また伊藤は、自己保身と、横浜市行政と一体である横リハという組織を守るために、医師としてのモラルをかなぐり捨て、徳見に「転換ヒステリー」のレッテルをはって、裁判勝利へと邁進(まいしん)したのでした。

そこには、伊藤自らがいう「患者への道義的責任」などはまるで見られません。

横リハは「更生施設」なのであり、病院のように「治療」するところではなく、あくまでも障害者を「管理」する行政機関なのです。

そのような権力的な行政機構に組み込まれた「専門家」は、自らの「専門性」を問い返し、とらえ返し続けない限り、結局は、徳見に対して行なったように、管理者としてたちあらわれてしまうのです。 (次回、最終回につづく)